Por Pablo Rojas

Esta columna comienza con una promesa y terminará con una desilusión. Están avisados.

La promesa es simple: qué es una estrella tiene, como imaginarán, varias respuestas. Aquí nos centraremos en las explicaciones astronómicas pero, como si se tratase de la visión periférica, se nos colarán por las adyacencias algunas ideas más. Diré llevándome la mano izquierda al corazón que en estas líneas jugaremos con dos conceptos de estrella.

El primero nos lleva a la bóveda celeste y a sus movimientos predecibles y aparentemente inmutables en el tiempo. El segundo, también astronómico, nos acerca a la naturaleza física de estas bestias termonucleares. Así que, bueno, empecemos.

Un punto. Dos. De golpe ya son cinco.

Y después de unos minutos el cielo entero está manchado por estrellas que apenas se distinguen del azul negruzco de los primeros instantes, todavía claros, de la noche. Ha comenzado el desfile más lento pero misterioso de todos: el tránsito estelar.

Acá, desde la superficie de la Tierra, las estrellas se ven como puntitos de luz; algunos amarillentos, rojizos o naranjas y otros azules y mayormente blancos. A primera vista están repartidos más o menos uniformemente a lo largo y ancho del cielo y parecería no haber un orden (los puntos rojos, por ejemplo, no están todos juntos en un sector) ni alguna interacción entre ellos. Es más: tampoco parecen cambiar con el tiempo, sólo se mueven imperturbables y aparentemente de este a oeste.

¿Qué podrán ser?

Por el momento hagamos una segunda vista: ya podremos notar que los puntitos no están tan uniformemente desparramados: algunos parecen formar figuras, o apelotonamientos caprichosos,las constelaciones; y a ustedes, como a mí, ya se les deben venir a la mente desde las Tres Marías hasta la Cruz del Sur o las Siete Cabritas, conocidas también como Pléyades. Pero además, si esta vista se alarga un poco, algunas estrellas parecen desprenderse y caer rápidamente, o asomarse tintineantes en la periferia de nuestra visión.

Con este espectáculo la tercera vista es inevitable: es cierto que los puntitos rojos no parecen agruparse en un sector particular, pero las estrellas en su conjunto sí. El “todo” estelar es más denso en un lugar del cielo en donde se ven cada vez más y más estrellas; tantas, que al final todo se torna blanco, difuso y tan brillante que, como habrán notado aquellos que de noche hacen un alto en la ruta, es abrumador: hablamos de la Vía Láctea, nuestra propia galaxia.

Ahora bien, como muchos sabrán no sólo vemos estrellas en el cielo. También vemos planetas. Pero para identificarlos hace falta un poquitín de práctica y algunas noches más de observación. Sin esta preparación un planeta bien puede confundirse con una estrella. Y es esto justamente lo que le pasa a casi toda la población: a primera, segunda y hasta tercera vista Júpiter, por ejemplo, no se diferencia mucho de cualquier otra estrella brillante. Saturno tampoco. Pero esta columna no habla sobre planetas, ni de los otros objetos celestes que podemos observar de noche, que son los meteoros y cometas. A todos ellos, interesantísimos también, los abordaremos con mayor detalle en otra oportunidad.

Entonces, y volviendo a las estrellas, hasta acá todo es sencillo: se hace de noche y notamos que una multitud de puntos de luz se asoman desde arriba en el cielo. Si volvemos a mirar pasadas unas horas notaremos que los puntos se han desplazado hacia el oeste. Este movimiento es uniforme para todos los puntos menos para algunos rebeldes, los planetas, que al cabo de unas semanas están en una posición diferente con respecto al resto, que, insisto, parece moverse al unísono.

Esta astronomía a simple vista, cotidiana, nada tiene de termonuclear, de gravedades y presiones altísimas. Se asemeja más, en cambio, a un reloj-calendario-mapa inmortal. Y esos son justamente los usos que desde los primeros tiempos se les dio.

Sucede que ese movimiento en bloque se repite en el tiempo noche a noche, año a año, siglo tras siglo, aparentemente imperturbable. Sólo varía dependiendo del lugar del planeta donde se observe y la época del año.

Tomemos el ejemplo de nuestro cielo austral y las Tres Marías antes mencionadas: la constelación de Orión (las tres hermanas son su cinturón, y se llaman Mintaka, Alnilam y Alnitak) es visible en determinadas épocas del año. Hacia mediados de agosto se las puede ver muy pero muy temprano y por unos pocos minutos antes del amanecer apareciendo tímidamente por el este; luego el Sol las invisibiliza. Ya en septiembre el Cinturón de Orión (o las Tres Marías, recuerden) se puede observar de madrugada muy por encima del Pie de Palo; y así, mes a mes, su “salida” se adelanta tanto (cuatro minutos por día) que en pleno verano su archiconocida figura está sobre nuestras cabezas un poco después del ocaso. Pero en abril, ya en otoño, Orión está cerca del oeste luego de la puesta del sol. Eso quiere decir que en pocos días esta constelación no será visible durante la noche. Así, ya en invierno, el cielo nocturno está privado de las Tres Marías.

Hoy en día esta información es casi anecdótica. Alguien podría ganar una apuesta nimia o hacerse notar en un cumpleaños. Claramente con un calendario, o mirando cualquier pantalla, se sabe con certeza en qué hora, día y época del año estamos. ¿Para qué mirar el cielo? Como dije: hoy puede que esta información no sea del todo útil. ¿Pero hace 500, 1000… 2000 años atrás? Este conocimiento de la regularidad del cielo, de los ciclos estelares, lunares y solares eran el calendario; eran los relojes.

Para los antiguos egipcios, por ejemplo, la salida conjunta de Sirio y el Sol marcaba el comienzo de un nuevo año, que coincidía con las inundaciones regulares del Nilo. La puesta casi conjunta del Sol con las estrellas del cinturón de Orión a principios de junio no significa nada para nosotros, pero bien podría marcar el comienzo de la época de Zonda.

Es curioso, pero mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre son los meses característicos de este viento, y también los que carecen de Orión en su cielo nocturno (aunque los últimos dos sí lo tienen, a la madrugada). Me gusta pensar que los huarpes podrían haberse dado cuenta de esto y usarlo, como los egipcios, para anunciar los cambios cíclicos del clima. El invierno huarpe, o sanjuanino ahora, podría comenzar con la puesta conjunta del Sol y las Tres Marías, y su presencia en el alba, ya en agosto y principios de septiembre, dar un poco de esperanza anunciando la inminente primavera pero también el recrudecimiento del Zonda.

Lo anterior no es tan descabellado: los incas hacían algo parecido pero con las Pléyades (las Siete Cabritas, o como ellos las llamaban: “Collca”, depósito de alimento) porque el tiempo en que estas no eran visibles coincidía con la época de cosecha. Las estrellas, como leen, pueden ser muy confiables.

Como los calendarios actuales, que permiten que sepamos en qué mes estamos sin siquiera salir de casa. Pero incluso así están coordinados con las estrellas. De hecho, esta sincronicidad fue una preocupación importante en muchas civilizaciones: si nos guiamos sólo por la salida conjunta de Sirio y el Sol, como lo hacían los egipcios, notaríamos que con el paso de los años habría una diferencia, un desfase, entre los días del calendario y la propia salida de la estrella. La historia de cómo solucionaron esto tanto los egipcios como el resto de las civilizaciones, ¿adivinen qué?, sí, para otra ocasión.

Pero no sólo para medir el tiempo nos sirven y sirvieron las estrellas. Sabrán que los fenicios, entre otras civilizaciones, usaban la Estrella Polar (que nunca se pone y siempre apunta al norte) para navegar por el Mediterráneo. O que los griegos, chinos y árabes desarrollaron instrumentos (el astrolabio es el más famoso) para poder medir la latitud o la hora basándose en las estrellas y guiarse por los mares. Pero tampoco hay que irse tan lejos, ni en el tiempo ni en el espacio: la Cruz del Sur tampoco se oculta bajo el horizonte, y siempre apunta al sur. Con saber eso puede servirnos para orientarnos si estamos perdidos. ¿Y si no se ve la Cruz…? Mintaka, Alnilam, Alnitak y Sirio están casi alineadas, y si las miran como las leen ahora tendrán un sur aproximado.

Pero hay más, por si guiarse así parece anticuado: algunas naves espaciales, como las sondas interplanetarias (mis preferidas son las Venera y las Voyager), se guían por el brillo de las estrellas más luminosas y así se mantienen orientadas hacia la Tierra. Insisto: son bastante confiables estos puntitos de luz.

Pero sigamos. Veamos qué son en verdad, según la astronomía moderna, estas titilantes lucecitas brujulescas y relójicas.

El Sol como otra simple estrella…

Vamos a decirlo de una vez: las estrellas son soles lejanos. O mejor: el Sol es una estrella, pero cercana.

Con esta información ya estamos en condiciones de pasar a la segunda forma de concebir las estrellas. Ya hablamos de la bóveda celeste y la astronomía a simple vista. Es momento de la cuarta vista, que exige entender que así como vemos al Sol (un disco incandescente) es como veríamos casi cualquier otra estrella si estuviese igual de cerca. O, lo que es lo mismo: que el Sol se ve como un puntito de luz desde la perspectiva de cualquier otra estrella.

Giordano Bruno (1548-1600), por ejemplo, ya había deslizado la posibilidad de que el Sol fuese otra estrella; y que en cada puntito del firmamento también podría haber otros planetas, otros mundos; incluso algunos de ellos habitados por otros seres inteligentes.

Noten que Bruno vivió en una época pretelescópica: Galileo apuntó a la Luna con su catalejo recién en 1609, y descubrió las cuatro lunas principales de Júpiter un año después. Y si estos astros tenían tanto que revelar con esta ya quinta forma de ver el cielo, ¡cuánto podía conocerse de las estrellas ahora!

Pues, lamentablemente, no mucho. Las estrellas están tan pero tan lejos que incluso con el Hubble siguen viéndose como un punto. Con telescopios apreciamos muchísimas más, es cierto; hasta descubrimos que Sirio, entre otras, no es una sino dos (posiblemente tres) estrellas orbitando entre sí. Pero ver las estrellas con el detalle con que podemos observar los astros cercanos, como hizo Galileo con Júpiter, por ejemplo, o el Sol con los filtros adecuados, no; no podemos. Todavía.

Entonces, ¿cómo sabemos que las estrellas son como el Sol si no podemos ver su verdadera forma? ¿De qué manera validamos la idea de Giordano Bruno?

Conócete a ti mismo

El Sol es una bola de plasma incandescente compuesta en su mayoría por hidrógeno (tres cuartas partes) y helio. También tiene cantidades menores de oxígeno, carbono, hierro y otros elementos. Emite energía en forma de radiación electromagnética siendo la luz visible la mayor porción de toda esa radiación (que también incluye rayos ultravioleta, que no vemos pero sentimos, porque nos queman) debido a que en su centro se llevan a cabo procesos de fusión nuclear.

Si recordamos que el Sol es una estrella, podemos asegurar que Mintaka, Alnilam, Alnitak o Sirio también son bolas de plasma con reacciones nucleares en su centro. ¿Cómo podemos asegurarlo?

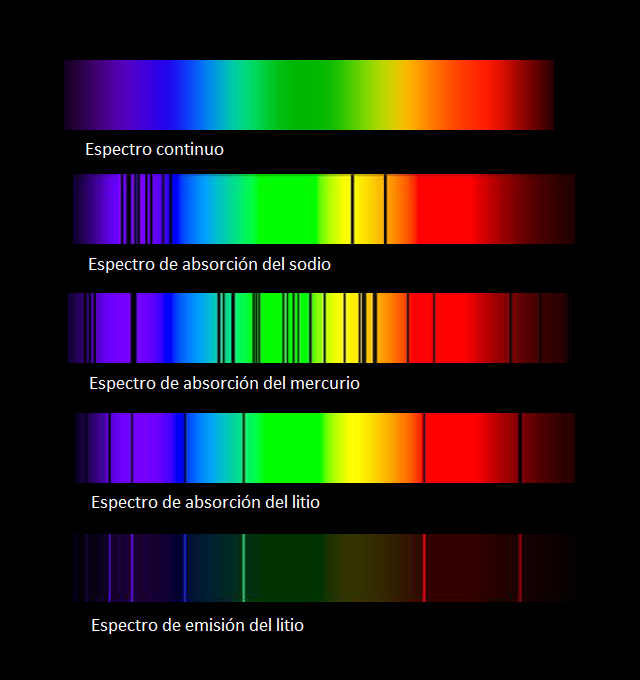

Isaac Newton no fue el primero en usar un prisma para separar la luz en los llamados siete colores (los mismos del arco iris), pero sí fue el que investigó mejor el fenómeno. Siempre se creyó que era el prisma el que agregaba los colores al rayo de luz, pero Newton demostró que en realidad la descomponía. Llamó “espectro” a la banda de colores resultantes. En 1704 publicó sus hallazgos en el libro Optiks y de ahí en adelante el estudio del espectro solar se intensificó.

En 1859 los científicos Kirchhoff y Bunsen (y sí, tiene que ver con el mechero) conocieron por experimentos en el laboratorio que cualquier elemento químico calentado hasta volverse incandescenteemitía luz que al ser analizada mostraba líneas brillantes contra un fondo oscuro. Un espectro de emisión, como se conoce, que es propio de cada elemento. Con esta técnica descubrieron el cesio y el rubidio, elementos que aparecían en los análisis espectrales sin que nadie supiese qué eran.

Tras años de experimentos Kirchhoff y Bunsen tomaron luz blanca y continua, la hicieron pasar a través de un vapor y luego la analizaron con un prisma. Elespectro obtenido presentaba todos los colores pero además líneas oscuras, zonas en donde se interrumpía la continuidad espectral (conocidas como “líneas de absorción”) en el mismo lugar en donde aparecían las líneas que los elementos del vapor emitían, según los anteriores experimentos, cuando estaban incandescentes. Es decir: analizando las líneas de absorción podía saberse con qué elementos interactuaba un rayo de luz.

¿Qué otro espectro de luz blanca presentaba también tales faltantes, esas líneas de absorción que el propio Newton había observado pero no supo explicar? El del Sol. Y el del resto de las estrellas.

Este descubrimiento permitió, entonces, reconocer los elementos químicos presentes en la superficie del Sol omitiendo los insondables ciento cincuenta millones de kilómetros de distancia que nos separan. Pero también, nos dejó al alcance cualquier otra estrella visible.

¿Pero cómo saber si la espectroscopía (como se llamó a esta técnica) era de confiar? Con ella se pudieron identificar casi todas las líneas de absorción del Sol con su correspondiente elemento, menos algunas. Había, al parecer, un elemento químico presente en nuestra estrella que acá, en la Tierra, no estaba. Y recordando al cesio y al rubidio, desconocidos antes de la espectroscopía, los científicos asumieron que tales líneas correspondían a un elemento sólo presente en el Sol. Lo llamaron Helio, por el dios griego del Sol, y no fue descubierto en nuestro planeta sino hasta 1895. Interesante validación. Sigamos.

Para finales del siglo XIX los astrónomos pudieron, gracias a esta técnica, clasificar los distintos tipos de estrellas basados en las características de sus espectros. Las agruparon según su temperatura superficial, dato también obtenido analizando la luz de cada una. La escala va desde las más calientes a las más frías, y se las identifica con las letras O, B, A, F, G, K y M. Las estrellas con el tipo espectral O, como Alnilam, son azules y mucho más masivas que el Sol. Tienen temperaturas superficiales que superan los 30000 grados. Luego les siguen aquellas con el tipo espectral B, con entre 15000 y 30000 grados. Y así la escala disminuye hasta llegar a las enanas rojas, estrellas más frías que el Sol.

En el siglo XX los científicos mejoraron y completaron esta escala y agregaron datos como la magnitud absoluta o la luminosidad, es decir el brillo de una estrella. Hoy la clasificación estelar está compuesta por una letra (O, B, A, F, G, K, M), un dígito numérico (con el 0 para las más calientes y el 9 para las más frías para subdividir las clases) y un número romano para la luminosidad. ¿Cuál es la clasificación completa del Sol? G2V. Ahí tienen otro dato para un cumpleaños.

Y para terminar…

Hace 5000 años las estrellas estaban fijas en una bóveda que giraba sobre una Tierra inmóvil, eran inmutables y para muchas culturas eran dioses o las almas de los difuntos (incluso hoy, en la cultura popular, tal relato sigue emocionando a quienes ven en un punto lejano y hermoso el recuerdo de un ser querido). Hace 500 años, en la época de Giordano Bruno, para algunos dejaron de ser sólo puntos y pasaron a ser soles lejanos; con lo cual, insisto, también pasó el Sol a ser una estrella, pero cercana.

Hoy podemos conocer hasta los procesos que le dan origen, vida y eventualmente un final a las estrellas, que a esta altura ya ni inmortales son. Algunas explotan, iluminando grandes porciones del espacio siendo visibles desde la Tierra incluso de día. Son las novas o supernovas. Otras estrellas simplemente expulsan todo su material al espacio interestelar formando hermosas nebulosas que, luego, podrán dar vida a nuevas estrellas o planetas.

Lo más curioso (lo más lindo) de todo esto es que aquello que sabemos de las estrellas, las respuestas que ayer dimos, que hoy damos y que probablemente demos por muchos años más; todo el cuerpo de conocimiento científico y técnico relacionado con estas deidades termonucleares lo obtuvimos mirándolas.

Las vimos salir y ponerse, solas, en conjunción con los planetas o el propio Sol; notamos sus regularidades y luego las medimos y sistematizamos hasta poéticamente. Las usamos para guiarnos en la oscuridad y todavía hoy, en el espacio, dirigen las naves como en un Mediterráneo celeste. Nos preguntamos siempre qué serían, por qué nunca cambian y qué secretos podrían guardar. En las noches turbulentas, con mucho viento o con nubes altas, vimos desde tiempos irremontables la luz multicolor que luego nos acercaría las verdades que distancias absurdamente gigantes nos ocultaban.

Saber que ya desde aquí se ven con diferencias a pesar de la lejanía; que son como nuestra propia estrella madre, el Sol, con posibilidades incluso de tener planetas (como los tienen) y vida en ellos (como nos encantaría que tuvieran), profundiza la percepción y el entendimiento de nuestro mundo. ¡Cómo será de grande la otredad de la que hablaba Bruno, que hasta un arco iris sería distinto en Sirio!

Hoy no miramos la salida de las estrellas para saber en qué mes estamos ni las Collcas nos indican cuándo cosechar, y posiblemente nunca sepamos si los huarpes notaron las sutiles coincidencias astronómicas locales (o no: ojalá aparezca un comentario revelador de algún lector).

Yo, por mi parte, me retiro. Aprovecharé la luna nueva para ver las estrellas.

¿No me quedó nada, no? Ah, sí: ¿de dónde sacan la energía las estrellas, cómo se formaron, por qué explotan, cómo sabemos que hay fusiones nucleares en su centro? ¿tienen atmósfera, manto y núcleo como la Tierra? ¿Se mueven? ¿Cómo sabemos que están tan lejos, y si lo están: cómo sabemos cuánto? Les dije que esta columna terminaba con una desilusión.

Hasta la luna llena.